点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

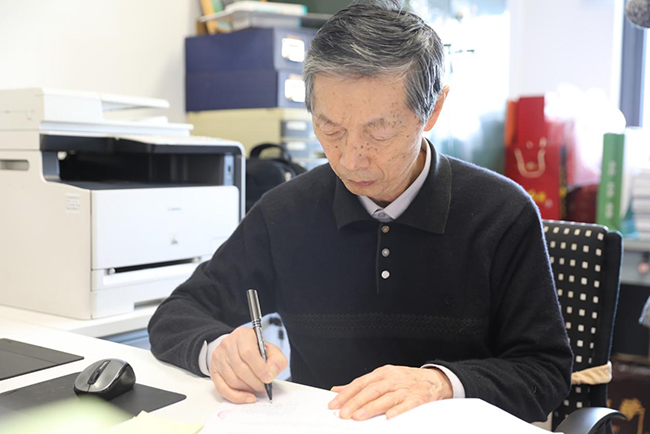

中国工程院院士、中国科学院物理研究所研究员陈立泉

作者:禹习谦 索鎏敏 陈一霞

84岁的陈立泉是中国工程院院士、中国科学院物理研究所(以下简称物理所)研究员。

近半个世纪以前,他远在德国,见微知著,修一封“家书”回国,中国锂电池行业命运从此改变;国际风云变幻,他逆流而上、独辟蹊径,打破国外封锁,实现中国锂电池从无到有;全球锂电池千帆竞发,他策划并推动我国锂电突围,从跟跑到全球领跑。

有人把他称为“中国锂电池之父”,但他总是拒绝这个称号,摆摆手说:“这个分量太重了,我只是做了我应该做的。”白发苍颜的他,壮志依旧:“实现电动中国的梦想一定会实现。”

敢为人先建学科,中国锂电池从无到有

1976年圣诞节前,陈立泉受中国科学院派遣赴德国马普协会交流,从事晶体生长研究。

刚到不久,陈立泉了解到超离子导体可以作为全固态锂电池的电解质,而全固态锂电池有可能替代铅酸电池作为新动力驱动汽车。他意识到这对未来中国的能源发展意义非凡。

陈立泉立即向物理所领导汇报,请求转换到固体离子学这一新方向。

陈立泉(中间)结束德国访学回国

36岁的陈立泉毅然决然地申请“转行”。得到批准后,陈立泉按德国导师要求,用5个月完成了晶体生长研究任务,开始了固体离子学研究历程。

建学科,育人才,中国锂电池之路正式开启。

1978年8月,陈立泉回国,相继在物理所创立了国内第一个固态离子学实验室,组织召开了中国第一届固体离子学讨论会、成立了中国固态离子学学会。他培养了黄学杰、李泓、曾毓群等在中国锂电池行业担当中流砥柱的科学家与企业家。

1980年10月,全国第一届快离子导体学术讨论会在黄山举行

陈立泉倡导并牵头中国科学院“六·五”锂离子导体重大项目、“七·五”固态锂电池重大项目,以及国家863计划“七·五”储能材料(聚合物锂电池)项目。

终于,在10年后的1988年,我国第一块固态锂电池在物理所诞生,但由于当时材料体系、电芯设计、制造工艺都不成熟,其短期内并不具有商业化的可能性。

中国科学院物理研究所研制的我国第一块固态锂电池

1990年,日本索尼公司宣布液态锂离子电池开始商业化。

“中国要想尽快赶超日本,实现中国锂电突围,需要采取符合我国发展需要的分步走策略。”无数个深夜的思索徘徊,陈立泉最终决定:一方面,先从相对简单的电池综合性能稍低的液态锂离子电池技术方向突围,实现从跟跑到领跑;另一方面,坚持最终实现全固态的研发策略,使中国锂电池产业转型时,在国际上处于绝对领先地位。

雄伟的理想与现实形成鲜明对比。工厂像是一间“手工作坊”,房间内墙面斑驳、门窗破旧,光线昏暗,每走一步,地板就翘起来。陈立泉和团队几位成员下厂当工人,摸清了生产的每个环节。

“累了,直接关灯,趴在桌上睡一会儿,起来继续干。”陈立泉的学生、中国科学院物理研究所研究员李泓说,这个习惯保持至今,最近几年条件好了,才买了折叠床。

陈立泉带领团队在这里建立了圆柱型电池实验线,诞生了中国的第一只圆柱型锂离子电池。1996年该型号锂离子电池通过了中国科学院组织的专家鉴定,电池性能已达到国际先进水平。

一颗小小电池,拉开我国锂离子电池产业发展序幕。

独辟蹊径立天地 中国锂电池实现从跟跑到领跑

产业要想发展,是离不开企业的。

陈立泉的想法是,研究所往前走半步,企业向前走半步,先共建一条中试线,等技术成熟了,产业化就能做起来了。

可“暂时还看不到用途”的汽车电池,这实在太“天方夜谭”,几乎没有企业敢投资。

几经周折,在物理所和中国科学院领导的牵线搭桥下,陈立泉和学生黄学杰找到了投资方,于1997年建成了一条年产20万只18650型锂离子电池的中试生产线,解决了锂离子电池规模化生产的科学技术与工程问题,产品性能和成品率都处于当时国际先进水平。

陈立泉回忆,这是一条“三个为主”的生产线——以我国自己的技术为主、自己的设备为主和自己的原材料为主。“现在看来,它的生产能力微不足道,但当时却是中国锂电池产业化跨时代的见证。”

在发展产业的同时,陈立泉始终坚持基础研究,实现原材料创新突破。他深知,这是中国锂电突围的“底牌”“王牌”。

陈立泉在海外访学

1997年陈立泉和学生李泓等在国际上首次提出纳米硅作为锂离子电池核心负极材料并申请该领域的首个专利,发明了“元宵”和“鱼皮花生 ”结构材料,攻克了纳米硅难分散、副反应严重等难题,并实现工程化应用,申报了首件发明专利,并于1999年发表了首篇学术论文。

20年后的今天,依托该研究的技术已实现了万吨级规模化生产,开发的纳米硅碳负极材料容量提升至2000mAh/g以上,首效超过92%,综合性能达到已量产的世界领先水平。作为我国拥有完全自主知识产权的锂电池核心材料,它支撑了高能量密度电池的发展。

专利是产业发展的“保护器”。陈立泉带领王兆翔等一起于2002年首次公布采用Al2O3界面包覆将钴酸锂正极材料的工作电压提升至4.5V并稳定循环的技术,至今仍是商业钴酸锂的核心方案之一。他于2004年又和黄学杰一起提出磷酸铁锂掺杂改性提高电子电导方案,打破了国外磷酸铁锂正极碳包覆改性专利垄断,这些专利有效保护了我国锂电产业的发展。

中国用30余年,实现锂电行业从跟跑到并跑,如何实现突围、领跑全球?

“必须凝聚社会力量发展出一批行业龙头企业,技术研发与产业应用一盘棋。”陈立泉说。

陈立泉受中国科学院中科集团董事长张云岗之邀,筹划并推动宁德新能源科技有限公司(CATL)的前身ATL的创办,推动全中资宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)的成立和发展。

2009年,面对日韩企业的压倒性领先优势,陈立泉与CATL时任董事长张毓婕击掌明誓“中国锂电突围从CATL开始”,陈立泉作为公司学术委员会主任,选择合适技术路线,密切推动公司与研究院所以及大专院校的紧密合作,为公司培养和输送技术人才。在国家项目的大力支持下,于2014年中国锂电就实现了突围。

如今,以CATL为龙头,一大批企业联合发力,推动中国在动力、储能锂电池市场全球占有率均位居世界第一。

决胜全固态电池 电动中国之梦指日可待

“中国实现弯道超车,必须发展固态锂电池。”陈立泉说。2013年在宁波电池讨论会上,他就提出中国要发展固态锂电池。2015年,在中国科学院物理研究所举行了第一届固态电池讨论会。

数十年来,陈立泉在持续攻关综合性能优越的锂电池关键材料、技术体系的过程中,积累了丰富的经验。为确保我国电池在全球竞争中保持持续领先优势,陈立泉带领团队一直试图解决固态电池中持续保持固固接触的世界级难题。

历时38年,陈立泉和李泓等终于在2016年创新性提出了“原位固态化”技术路线,在国际上率先解决了固相界面的世界难题,开发了具有我国独立知识产权的核心技术和与之相匹配的关键核心材料,形成了固态电池整体解决方案。成立了生产固态电池的北京卫蓝新能源科技有限公司。

2023年,全球量产能量密度最高的360Wh/kg固态动力电池已应用于新能源汽车,并实现了全球首套MWh级固态储能系统示范应用。

对于行业来说,电池体系“原位固态化”技术路线的颠覆性突破,使得我国在全球范围内率先实现固态电池及关键材料的量产和商业化应用,其能量密度和安全性达到国际领先水平,这确保了我国在固态锂电池研究开发的国际领先优势。

陈立泉近半个世纪前的梦想,在今天逐步实现。

耄耋之年的陈立泉竹清松瘦,最爱的还是电池,就连夫人都忍不住“嘟囔”一句:“他眼里只有电池。”一回家,陈立泉便对着电脑、看文献、做PPT、整理报告。一回研究所,便跟学生讨论。

紧迫是因为陈立泉有了新的“使命感”:“我们不是为发展电动车而发展电动车,实际上是跟我们国家能源安全密切相关。”针对锂资源可能被卡脖子的风险,陈立泉和胡勇胜等一起还在国内率先布局了无资源束缚的钠离子电池,并在该领域取得了突破性成果并已实现产业化。

站在国家战略需求的角度,鉴于我国富煤、少气、缺油的能源结构特点,陈立泉策划推动“电动中国”战略,而锂电池是驱动“电动中国”从梦想变成现实的关键之一。

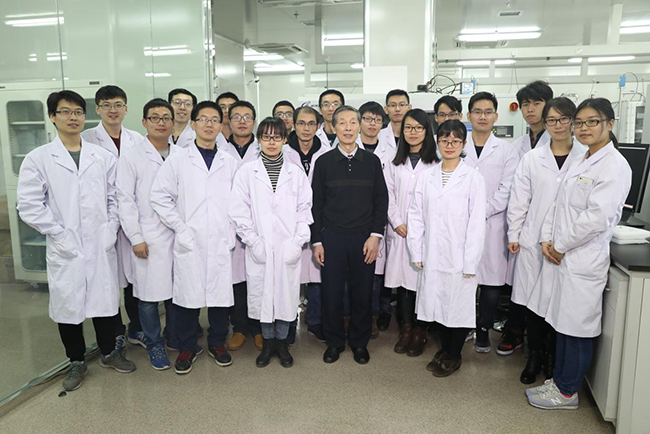

陈立泉和学生在实验室

“固态电池大干快上,引领电动中国。”陈立泉希望,未来地上的汽车、高铁,天上的飞机,海上的船舶都能够电动化,“这是创新性很强的研究,就像中国锂电池是由跟跑到领跑,最终我们希望固态电池也全面领跑,为实现‘电动中国’的梦想奠定基础。”

作者:禹习谦、索鎏敏、陈一霞,分别为中国科学院物理研究所怀柔研究部副主任、研究员,中国科学院物理研究所清洁能源实验室副主任、研究员,中国科学院物理研究所清洁能源实验室博士。

(文中图片均由中国科学院物理研究所提供)

人物小传

陈立泉,1940年3月生,四川南充人,中国工程院院士,中国科学院物理研究所研究员。作为中国“锂电池之父”,他从事锂电池的研究48年,开创了中国固态离子学研究新的学科领域,为中国锂电池从无到有,从跟跑到领跑作出了奠基性贡献。曾获国家自然科学一等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、中国科学院科技进步特等奖和二等奖和国际电池材料协会终身成就奖等重要奖项。是我国锂电池方向的奠基者、开拓者和引领者。