点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

■蒋慕东 张曙霞

马育华(1912—1996)

广东海丰人。作物遗传育种学家、数量遗传学家和农业教育家。金陵大学学士,美国伊利诺伊大学硕士、博士。曾任北京大学农学院农艺系代主任、金陵大学农艺系主任、南京农学院农学系主任,国务院学位委员会农学学科评议组第一届召集人、组长,第二、三届成员。

他创建的南京农学院大豆研究所是当时我国南方大豆研究的一个中心;他的《植物育种的数量遗传学基础》是我国该领域首部专著;《田间试验和统计方法》是该领域首部统编教材;他指导的研究成果“中国南方大豆地方品种群体特点和优异种质的发掘、遗传与选育”获国家科技进步奖二等奖。

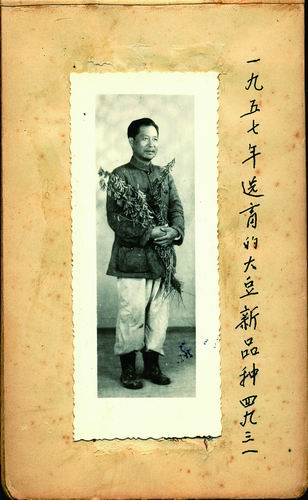

马育华手持1957年选育的大豆新品种。

国内外学术界初展才华

马育华出生于1912年10月12日。1917年5岁开始在广东省海丰县第七初级小学校学习,1930年1月从上海浦东中学高中部毕业,因成绩优异被推荐进入南京金陵大学农学院,主系读作物遗传育种,副系读植物病理。

上大学期间遭遇九一八事变。1931年9月,马育华因精神衰弱休学4个月。非常不幸的是,1932年他的父亲被国民党军阀杀害,让他的生活遇到很大困难;幸运的是,他的多位老师向他伸出了援手,森林系教授陈嵘(陈宗一)代为申请“黄河水利基金”作为学费,农艺系教授沈宗瀚给他提供零工工作的机会以补助生活,农艺系教授王绶、植物病理系教授俞大绂和戴芳澜等都给予他多方面的关心和帮助。加上自己的努力,马育华获得了两年奖学金,且免交学费,才得以顺利完成学业。

1935年1月,马育华大学毕业,2月开始任王绶的助教,从事生物统计及大豆、大麦育种工作。助教工作一切都需从实践做起。马育华夏天做大豆育种,冬天做大麦研究,从田间到温室,从校部到试验农场,年复一年的工作为他后来的育种学研究打下了扎实的实践基础。他还参与了当时农艺系学生认为最难的两门课《生物统计》与《田间试验设计》的教学,王绶出版的《实用生物统计法》一书中也有他的付出。良好的开端为他日后在试验统计和数量遗传学方面的造诣奠定了基础。

马育华回忆说,王绶老师经常提及作为一个教书人有“三乐”:得天下的英才而教育之,一乐也;集思广益,钻研作物的某些问题,另一乐也;博览群书,写出心得和特点,写书又是一种乐事。这都深深地影响了马育华。

1937年全面抗战爆发,金陵大学西迁成都,1939年9月马育华任金陵大学农艺系讲师,1942年6月被聘为农学院农艺系副教授。

1937至1942年间,马育华与叶和才、高立民、王绶等在《金陵大学学报》《试验农业》《中华农学会报》等刊物上发表了《相倚不依试验之研究》《水稻因子式试验》《田间析因实验设计要点》《大豆栽培之研究》和《大麦光芒品种之产量与品质》5篇论文,在学术研究上初展才华,学术水平为同行所推崇。

1944年12月,马育华参加国民政府“派遣国外实习农工矿业技术人员考试”,他还同时报名参加了国民政府考试院的出国考试,因成绩优秀成为第一批赴美人员,并担任第一批的领队,于1945年3月由重庆经印度赴美留学。

到美后,马育华被派到伊利诺伊大学学习,师从大豆权威专家C.M.伍德沃斯教授。学习和工作是很辛苦的,但马育华抱定信念:为了祖国抗战,再苦也得去干。

在伍德沃斯的指导下,马育华参观和学习了美国研究大豆生产的12个州的大学和试验场,以及华府总场和美国农业部。与此同时,马育华还在伍德沃斯帮助下在伊利诺伊大学注册上课,成为该校学生,于1946年完成论文《大豆产量因子的分析》,获得硕士学位。之后伍德沃斯介绍他加入美国大豆学会。其间,他还在康奈尔大学农学院学习了一学期。与马育华同时赴美学习的有卜慕华、蔡旭、丁振麟、史瑞和、梅藉芳、庄巧生等,他们后来都成为中国农业科技领域的著名科学家。

1946年8月,马育华回国后经俞大绂介绍到北京大学任农学院农艺系副教授兼代系主任,负责接收、整理北大农学院之仪器、书籍及各种教学设备,教授生物统计、田间技术、农艺讨论及毕业论文等课程,主持大豆育种试验。

1947年9月,经俞大绂的推荐,应加拿大萨斯喀彻温大学教授J.B.哈林顿邀请,马育华赴萨斯喀彻温大学农学院农艺系担任遗传育种研究员,研究小麦育种,为时一年,北大农学院提供其奖学金和带薪教学的支持。临行前,俞大绂赠言马育华:“你在加校不仅代表你个人,而是代表着全中国,要慎重一言一行。”这句话马育华铭记终生,并转赠给后辈。

协助哈林顿指导研究生是马育华在加工作的主要内容,另一项重要工作是分析哈林顿历年积累的资料并写出研究论文。之后他以第一作者身份和哈林顿在《科学农业》(Scientific Agricultural,当时加拿大唯一的科学杂志)共同发表了两篇有分量和科学价值的论文——《田间试验之各种设计试验误差》《半拉丁方设计试验》。

一年后马育华离开加拿大时,由哈林顿推荐,得到了美国伊利诺伊大学研究院学位奖金,仍然师从伍德沃斯攻读博士学位。

在攻读博士学位期间,他超乎一般的勤奋,只用两年时间便完成了通常需要3年才能完成的学习和研究。且在这两年中他每年都获得学校的奖学金,也因此被选为Phi Kappa Phi和Sigma Xi荣誉学会会员。

在美期间,马育华还参加过两个进步组织:一是“中国农学会在美分会”(该会系当时学农的进步同学所组织),介绍人是朱宏復(后任中科院原昆虫研究所所长);二是“在美中国科协”(时任伊利诺伊大学数学系教授华罗庚主持),介绍人是严东生(材料科学家,后为中国科学院院士、中国工程院院士)。

1950年6月马育华取得博士学位时,适逢中华人民共和国成立不久,百废待兴。他毫不留恋国外优厚的条件,怀着振兴祖国的丹心,响应周恩来总理的号召,1950年9月,偕夫人乘坐“威尔逊总统”号邮轮回国,同行的有赵忠尧、叶笃正、邓稼先、鲍文奎、涂光炽等130余人。

马育华与美国导师C.M. 伍德沃斯在大豆田间工作。

1936年马育华(前排右二)与老师王绶(前排左二)等合影。

在三个领域开创先河

马育华求学时代,生物统计学还是一门新兴学科,大学毕业后他在金陵大学任教的《生物统计》和《田间试验设计》是农艺系高年级的重要课程。他一方面从事教学,另一方面从事试验设计研究,紧跟当时因子式试验及混杂设计发展的步伐。1940年前后他在期刊上发表的相关论文,以及1947年在加拿大与哈林顿联合发表的论文,都表明他一直在该领域的前沿进行探索。

他读博期间,国际上应用生物统计方法研究数量性状的遗传方兴未艾,他的博士论文《大豆产量因子的变异与遗传》,就是将两者结合后对大豆产量因素性状的多基因遗传研究。

数量遗传学是采用数理统计和数学分析方法研究数量性状遗传的遗传学分支学科。上世纪40年代末到80年代中期,是数量遗传学建立和发展时期,这个研究方向吸引了大批育种学家。马育华极其敏锐地注意到这一研究方向的前景并持续学习、研究和推广,是我国植物数量遗传学的开拓者。他和同辈建立了我国植物数量遗传学科。

上世纪50年代,受苏联李森科学说影响,马育华的“应用生物统计方法研究数量性状的遗传”研究无法继续,一直到1958年才逐渐恢复。

由于他在生物统计与试验设计方面的名望,1978年,农业部聘请他担任主编,组织国内专家编写农学专业的统编教材《田间试验和统计方法》,于1979年出版,这本教材是国内该方面的第一本教材;1996年获得农业部第二届全国农业高等院校优秀教材奖一等奖。

参编教材的莫惠栋教授认为,该教材既与国际理论接轨又与中国的实际接轨,对本领域的科研具有开创性的影响。1980年4月开始,按农业部要求,马育华多次在南京举办全国“田间试验与统计方法”讲习班,在全国范围拓展使用该教材,产生了深远影响。

生物统计学引入中国,是中国农学从传统向现代转型的一个重要标志。它促进了中国农学从定性研究向定量研究的转变。

也是在1962年,马育华同时在进行《数量遗传学的基本方法》的编写;1963年,应江苏省科学技术协会的邀请,作题为“遗传力和作物育种”的学术报告;1974年,马育华为援外水稻专家培训班编写了《植物育种的数量遗传学基础》讲义,这本国内首次介绍植物数量遗传学的讲义,综合了英国伯明翰学派与美国主流学派的观念,印数虽仅有几十册,但对当时的植物育种工作者来说极为珍贵,由此打开了与国际数量遗传研究交流的大门。

几经修改、充实和完善,《植物育种的数量遗传学基础》于1982年由江苏科学技术出版社出版。作为国内首部植物数量遗传学专著,该专著得到了植物遗传和育种工作者的高度评价。次年即获得1982年度中国出版工作者协会全国优秀科技图书奖二等奖。

这本书的出版引起了国内大批遗传育种工作者的兴趣,纷纷以数量遗传内容为选题开展经济性状的遗传和育种研究。当时学者评论认为,该书既有较高的学术水平,又有我国特色的实用价值。

书中特别强调,我国原产作物如大豆、水稻以及其他许多以我国为起源中心的作物,它们的地方品种自然群体和野生类型非常丰富,必须进行系统的数量性状遗传研究。从后来全国的作物学研究看,马育华非常有预见性。近些年来科研人员对大豆地方品种、选育品种及野生大豆的研究已从表型向基因型方向发展,发表了一批相关论文,水稻及祖先近缘种普通野生稻研究也是如此。

中国工程院院士盖钧镒认为,马育华的《植物育种的数量遗传学基础》和《田间试验和统计方法》都是在当时国内统计上、数量遗传上最好的书。

1987年12月,第二届国际数量遗传学会议在美国北卡罗来纳州立大学召开,我国数量遗传学界的科学家首次应邀参加会议。鉴于马育华在数量遗传学界的声望,他被邀请为大会计划委员会成员。

植物数量遗传在我国的传播和发展过程,主要是在1979年以后的10年间。这与马育华专著的出版、众多的讲演以及纳入研究生教学计划等一系列努力是分不开的。因此,他被同行推崇为我国植物数量遗传学的开拓者和带头人。

华中农业大学教授章元明认为,马育华发展了应用数量遗传学研究地方品种遗传潜势的方法,并推动了经典数量遗传学的应用研究和我国数量遗传学的发展。

在大豆科研领域,马育华主要有两方面贡献。一是育成南农493-1等大豆品种;二是经当时的农牧渔业部同意,在南京农业大学建立大豆研究所,在五个方向系统布局、制度化地开展持续研究。而中国大豆南方品种资源的收集、保护、整理与研究,为后来获得国家科技进步奖二等奖奠定了坚实基础。

早在1952年马育华就在南京农学院做大豆的研究,1954年在南京农学院开始了第一项大豆研究计划——大豆地方品种研究及新品种选育。1957年育成大豆新品种南农493-1。它是系统选种的成功范例,是外观和内在品质优良的高产大豆品种,20 世纪60年代在江苏、安徽、湖北等长江夏大豆适宜区推广种植。

马育华重视大豆科研组织的建设。他深知美国伊利诺伊大学之所以成为美国大豆研究的一个中心,一方面是因为伍德沃斯等一批专家主持研究工作;另一方面是因为美国农业部在该校设置了“区域大豆实验室”,有固定的职位,可以保持相对稳定的梯队开展长期、持续的研究。他早就有心要建立一个中国的大豆研究中心,依托原产于中国的作物——大豆的研究,让中国人在国际科学论坛上占有一席之地。

改革开放以后,学校和农牧渔业部领导十分重视马育华在南方致力的大豆研究,1981年8月批准在南京农学院成立大豆遗传育种研究室,他任主任,开展了“新品种选育、种质资源、数量遗传、抗病虫性、栽培生理生态”五个方向研究。

1985年8月,农牧渔业部批准将研究室扩展为大豆研究所,马育华任所长。大豆研究所实际上成为我国南方的一个研究中心。1998年,农业部批准在南京农业大学建立国家大豆改良中心,马育华是该中心的奠基人。

数量遗传学提供理论指导、生物统计与田间试验为方法路径、大豆遗传育种做实践载体,这三个方面相互联系、相互促进,贯穿了马育华整个学术人生。它们既是马育华学术生涯的系统支撑,也是他为国家作出重要贡献的三个领域。

马育华(右二)与刘大钧院士(左二)、盖钧镒院士(右一)在大豆试验田里。

办好新中国的农学系

马育华不仅是一位农业科学家,还是一位农业教育家。1952年院系调整后,他任金陵大学农学院与南京大学农学院合并成立的南京农学院农学系首任主任、教授。他在回国之初,就对于办好新中国的农学系提出了自己的见解,一是把教学和科学研究搞上去,另一个是把全体教师的能力充分发挥出来。

马育华明确表示,在农业教育中教学与科学研究息息相关。他对教学工作异常认真负责。研究生制度恢复前,他承担过农学专业的作物育种学、田间试验设计和统计方法、土壤农化专业的生物统计方法以及各种训练班等多种课程。研究生制度恢复后,他承担了研究生的数量遗传学、高级作物育种学,以及作物遗传育种专题研讨等课程。

每承担一门新课,马育华事先必写好一本讲义。每上一堂课,他事先必做好准备,熟记内容,在课堂上抑扬顿挫地讲述,从不照本宣科,即便教龄已经数十年,同一课程已经反复教过多少遍,亦复如此。

1979年南京农学院恢复教学后,学校请马育华出任研究生部主任。他对于研究生培养工作胸有成竹,因为不仅有求学的亲身经历,而且在北京大学、萨斯喀彻温大学都曾指导过研究生。

20世纪60年代我国初建研究生制度时,马育华招收培养过3名研究生,后来他们都很有成就。1963年招收的承泓良是我国知名棉花育种专家,1964年招收的陆作楣现在是中国种子学会副理事长,同年招收的盖钧镒是我国著名的大豆育种专家、数量遗传学家和农业教育家。

成为研究生部主任后,马育华领导制定了南京农学院研究生招生、考试、培养、管理等一系列制度,使研究生教育迅速正规化。1981年,马育华被国务院学位委员会聘为第一届农学学科评议组成员兼召集人,1984年任组长。

1982年受教育部、农业部的委托,马育华主持制定了《作物遗传育种专业硕士生培养方案》,该方案对我国农科研究生的培养起了指导和示范作用;在1987年修订会议上,他还起草了《作物遗传育种专业博士研究生培养的基本要求》。制定农学专业硕、博士培养标准,是马育华对我国农学研究生教育制度建设的重要贡献。

或许和自己的经历有关,马育华很重视在国际合作中培养人才,送出去、请进来,组会参会是主要的实现方式。只要有机会,他都推荐学生及后辈出去学习国外先进的经验和技术。1954年,新疆八一农学院举办全国性的苏联专家讲习班,马育华宁可自己缺少人手,也要派教学秘书鲍世问去学习耕作学;1956年又推荐时任教学秘书的刘大钧留学苏联。

1980年,因马育华推荐,盖钧镒到美国爱荷华州立大学农艺系留学,学习大豆遗传育种和数量遗传。马育华的硕士研究生翟虎渠1982年毕业后留校任教;1984年马育华推荐他到英国伯明翰大学遗传系应用遗传学专业学习,师从英国皇家科学院院士、数量遗传学家J.L.金克斯教授;1987年翟虎渠获得博士学位后回到学校。

马育华的学生和大豆研究所的同事大多数都有海外学习的经历,这在刚刚对外开放的上世纪80年代是非常难得的。

1982年7月26日至30日,在时任农业部部长何康和美国众议员保罗·范德利的倡议下,第一次中美大豆科学讨论会在美国伊利诺伊大学举行,马育华任中方代表团顾问、主报告人。中美双方交流了大豆遗传育种、栽培生理、植物保护和加工利用等方面的研究。1983年在中国吉林长春召开的第二次中美大豆科学讨论会,马育华也是中方主报告人。盖钧镒说,通过这两个会,国内科学家结识了全美主要的大豆方面的科学家,为此后中美两国大豆界的科研交流奠定了很好的基础。

1984年,马育华组织“全国统计遗传研讨班”时,邀请美国加利福尼亚大学戴维斯分校农艺及草原科学系教授耿旭来华讲授《遗传型与环境互作及品种稳定性测定》等课程。他还多次邀请英国等国专家来华讲学,先后与美国、日本等国的大豆研究单位和国际原子能机构等建立合作研究关系,获得多项成果并多次应邀出席国际会议,宣传我国大豆研究成果,在国内外产生了重要影响。

在鼓励学生及年轻后辈并给他们创造走出去的机会的同时,马育华也很注意培养他们热爱祖国、献身科学的事业心。

学生承泓良说,马育华给他立下三条规矩:一是要亲临第一线。要多下地、多看,认真观察、认真记;二是老老实实,不能弄虚作假,不能偷改数据;三要搞好同事关系,尊重前辈、长者,爱护、帮助小辈。毕业时,马育华又交代他三句话:要听党的话,跟党走;要认真接受贫下中农再教育,好好工作;专业不能丢。

马育华对招收的每一名研究生的要求是,德才兼备、品学兼优、勇于田间实践。他关心学生们的选课及选题,并亲自指定阅读文献。他对学生充满爱心,这也是学生们的共识。翟虎渠说,马老师就像是一支点燃的红烛。

在马育华铜像座碑的一侧镌刻着他的“回首当年,师恩师德,永世难忘”,提示后人牢记师恩;另一侧镌刻着他的“尊敬前辈,团结同辈,提携后辈”,提示后人牢记为人的准则。马育华的精神继续泽被着后人。(作者单位:江苏电子信息职业学院)