点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

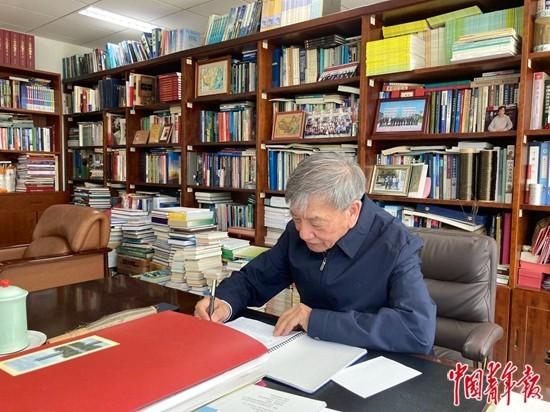

刘嘉麒院士在办公室。

82岁的“火山院士”刘嘉麒,近期在北京市委宣传部、市科协等部门组织开展的遴选活动中当选为2023年北京“最美科技工作者”。

这是一位非常前卫的爷爷。几十年前就经常脚踩登山鞋,戴着太阳镜,身背登山包,全球到处跑。

2000年,他和一众科学家前往印度尼西亚即将喷发的喀拉卡托火山考察,想到正在冒气的火山口看看,不料,快爬到火山口时发生地震!地震往往是火山喷发的前兆,大家惊慌失措,急忙往山下逃……幸好火山还未喷发,躲过了一劫。

当下不少年轻人热衷的露营,他早年经常体验。去新疆阿什火山考察,早晨起来一拉开帐篷,白雪顷刻灌进来,人很难爬出去。

他在青藏高原“野炊”的必备干粮,就是当下许多年轻人喜欢的方便面和午餐肉。但一连吃十几天,他就没胃口了,到现在对这类食物也不感兴趣。

曾有人问他:“您都去过哪儿啊?”

白发老人狡黠一笑,答曰:“你反过来问,问我没去过哪儿。”

推开刘嘉麒办公室的门,一幅名为《地狱之门》的巨幅照片抓住所有人的目光——黑色大地的多条裂缝渗透出火红色,一些按捺不住的岩浆率先喷溅出来,深埋在地下的巨大能量蓄势待发。

这座名为艾里塔拉的火山,位于东非大裂谷埃塞俄比亚的北部,是刘嘉麒考察过的50多个国家和地区之一。

前不久,他还去了趟四川甘孜,并轻描淡写地说:“那里才海拔4000多米……”

但野外考察也有“丢人现眼”的时候,他说,有时走着走着,鞋底掉了,没有鞋换,只能找根绳子把鞋底绑在脚上继续走,很是狼狈。不过也无可奈何,登山路难走,鞋坏是常有的事。

刘嘉麒的路,就是这样凭自己的两条腿走出来的。

他从小就是个苦孩子。老家在辽宁山区,1948年的辽沈战役就是在“家门口”打的。他经常和村里的孩子躲在山上听枪声,看冲锋。1949年年初家乡解放了,他走到村外去上学了,《国语》(现在的语文)的第一堂课是:“开学了,上课了,穷孩子也能上学了!”

一年后父亲去世,家里没了顶梁柱,小刘嘉麒面临失学。幸好,他一上学就学习好,总是考第一,学校免除了学费,让他继续读书,所以刘嘉麒由衷地说,“感恩新中国,感恩共产党!没有共产党就没有我”。

上中学他继续往远走,学校在县城,离家十八里路,步行得两小时。他早晨5点多出发,每天要经过一块坟地。刘嘉麒很害怕,但也没有停下前进的脚步。天黑时让母亲护送他过去,他说:“那时候母亲就是依靠,却没想到她自己回去也会害怕的。后来回忆起来才感到自己真不懂事。”

考上大学,遭逢“三年自然灾害”,但“挨饿”依旧没有让他停止学习。再之后,37岁的他决定“往北京闯闯”,考取了中国科学院的研究生。而后,他从北京走向了全国和全世界。

但宇宙太大,地球太大,他给自己定了一个工作原则:选择一个方向,占领一个领域,解决一个问题。

火山研究就是他选中的命题:“之前,在中国几乎没人研究火山,那就从我做起!”采访时,刘嘉麒不慌不忙地说:“我学开车,前面不能有别的车,看见车我就想超它。”

火山活动是一个星球有生命力的象征,固体行星由火山喷发形成,地球也不例外。而中国的火山研究早年落后,外国人甚至一度以为中国没有火山。

刘嘉麒用足迹改变了这种认识。

20世纪80年代,他考察新疆西昆仑山,查明当地火山曾于1951年喷发,写下中国大陆最新一次火山喷发的记录,并将这座火山定名为阿什火山。他还走过了中国几乎全部有火山分布的地区,包括十进长白山、七上青藏高原。著有《中国火山》一书,系统、全面地梳理了中国火山的分布和状态。

在从事地质研究与科考的60多年里,他遍访七大洲、五大洋,曾三入北极,两征南极。

回忆乘坐科考船穿越西风带晕船的情景,老爷子打趣说:“就差肠子没吐出来了。”

一步一个脚印,他带领中国火山研究走向世界前沿。“现在我们和国外同行平起平坐,有些地方我们强,有些地方他们强。”他毫不客气地说:“外国同行提教授,用我的推荐信好使。”

刘嘉麒的环球考察,用的是科研“公费”,这件事他记在心上,一直想要回馈社会。和火山打了一辈子交道,近年来,他开发了玄武岩拉丝的技术,并推广成产业。

他的办公室里摆着几轴草绿色的线轴,上面缠绕着玄武岩纤维,摸起来和塑料绳有些相似,又轻又韧。他介绍,这种材料抗腐蚀、阻燃、环保,而且原材料易得,可以代替碳纤维和钢铁,应用于航天、国防、消防等领域,前景非常广阔。

有了这项落地的应用成果,搞基础研究的刘嘉麒才踏实了。

现在他每天依旧很忙,经常在路上。不出差的日子,就扫一辆共享单车,骑到中国科学院地质与地球物理研究所来上班。他说:“趁着现在还没糊涂,想再做点事。”

带学生,就是他当前最重要工作之一。能万里挑一考进中科院的,他觉得都可以算是“人才”,重点在于如何塑造和培养这些人。

刘嘉麒认为,因材施教是最好的教育。学生入学,他都要谈心,问学生:“人的路径大致分为三类,从政、从商、做学问,你想走哪条路?”然后他再根据学生的想法,帮其设定计划。

“我也是从那时候走过来的。” 刘嘉麒虽然时常念叨,现在年轻人不如老一辈能吃苦,但他想想又说:“也不想让你们吃我们的苦。”

所以现在,他尽量帮年轻人“开路”,再扶上马,送一程。

中青报·中青网记者 张茜文并摄