点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

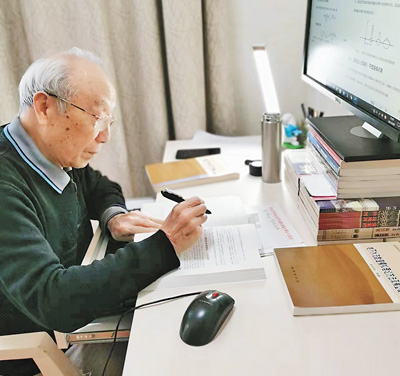

陈崇希在家中阅读研究资料。中国地质大学(武汉)党委宣传部供图

人物小传

陈崇希,1933年10月生,浙江温州人,中国地质大学(武汉)教授。长期从事地下水动力学与数值模拟等方面的教学和科研工作,出版《地下水动力学》(第五版)、《地下水流数值模拟理论方法及模型设计》及《地下水溶质运移理论与水质模型》(第三版)等著作15部,获得国家科技进步奖三等奖1项,省部级科技进步奖二等奖3项,享受国务院政府特殊津贴。

目光紧盯电脑屏幕,右手不停滑动鼠标,左手紧紧摁着书本……书桌前,满头银发的陈崇希认真研究着眼前各类水动力学相关的资料,并不时拿起笔在书上做着笔记。“我在改进相关地下水动力学模型时,又发现了可拓展的新问题,现在正在探索答案。”陈崇希说。

1956年,陈崇希从北京地质学院(中国地质大学前身)水文地质及工程地质专业毕业,之后的60多年里,他一直从事地下水相关研究。尽管已经92岁,陈崇希现在每天仍然会坚持做研究,有时候半夜突然有了解决问题的想法,他也会立即起床将思路记下来。“因为我热爱自己的研究,所以从不觉得累。”

从事教学和科研都要敢于质疑

上世纪50年代,陈崇希考入北京地质学院,成为水文地质及工程地质专业的一名大学生,开启了与地下水60多年的“缘分”。

当时,我国水文地质学科缺少教材。“上学时使用的参考书大多是从国外引进的,有时候遇到问题,我们只能和老师们一起去探索答案。”陈崇希回忆。

大学毕业后,陈崇希想尝试编写一本中国水文地质专业的教材。为了实现这一目标,留校任教的陈崇希白天在教室讲课,晚上就将自己讲课的手稿归档整理。1961年,经过几年的积累,并参考一些国外的资料,陈崇希出版了自己写的第一本教材——《地下水动力学》。

每次上课,陈崇希喜欢和学生一起探讨水文地质方面的前沿问题。有一次,陈崇希在给学生讲课时意识到,教材中提及的一个模型存在问题。“尽管我进行了多种假设,但始终都无法证明模型的正确性。”为了得到正确的模型,只要有机会出差,陈崇希就跑到当地的图书馆查阅资料。最终,陈崇希整理出新的讲稿,纠正了此前编写教材中的错误。

1983年,经过多年的论证和修改,陈崇希更新了地下水动力学的教材。“教学需要与实际相结合,教材也需要更新。只有不断修正完善,才能传授正确的知识,培养出具有创新精神的学生。”陈崇希说。

放下手头的工作,陈崇希顺手从书柜里拿了一本书。翻开书本,几乎每一页的空白处都有陈崇希写下的红蓝色标注。“这本《地下水动力学》教材已经是第五版了,里面许多知识还要更新,才能适应新时代的需要。”陈崇希说,从事教学和科研都要敢于质疑,做到实事求是。

对待科研,心怀敬畏

多样的地形地貌,决定了我国区域水文地质条件的复杂性。“这要求理论必须在实践中不断验证、不断完善。”因此,每当陈崇希发现一个问题,他都会在一次次的实践中找到并验证地下水相关的模型。

如何确定滨海地区含水层在海底延伸的边界,是一道困扰国内外众多水文地质学者的难题。“随着我国沿海地区人口增长,需水量明显增加。如果地下水开发不当,会出现海水入侵等问题。”陈崇希说。

从1986年起的3年多时间里,陈崇希频繁前往广西北海。在实地考察和严谨论证的基础上,他创造性地运用地下水位和水头波动的潮汐效应确定“等效排泄边界”和水文地质参数。由他创造的这一方法被用于海南岛洋浦港等地区的地下水可持续开采量评价,以及山东省烟台市的海水入侵模型建立等方面,解决了滨海地区不发生海水入侵条件下地下水最大开采量的预测问题。

“做科研需要有恒心”,是陈崇希长期践行的理念。从沿海城市到西北地区,从华北平原到长江沿线,在工作生涯中,陈崇希几乎研究了我国所有地理条件的地下水,提出许多地下水相关的理论和模型。

2003年起,陈崇希用了近3年时间,主持研发了通用地下水流模拟软件,其水文地质模拟要素的仿真处理优于国外的软件,为发展具有我国自主知识产权的三维地下水模拟软件作出了积极贡献。

对待地下水研究,陈崇希一直心怀敬畏。“地下水与饮水安全、食品安全等息息相关,开发地下水需要精细地分析。”陈崇希说。

与学生共同敲开更多知识的大门

在跟学生交流时,陈崇希十分注重培养他们解决问题的突破性思维和能力。“我给学生提出一个问题后,常常要求他们独立思考,而不是一开始就从各种资料中寻找答案。”陈崇希说。

2006年,退休后的陈崇希给自己教过的学生提出了3个地下水动力学方面的问题。学生们将这些问题整理后,申请了“地下水向自流井流动机理及模拟研究”“混合井流模型”“混合井的水质模型”等3个国家自然科学基金项目,陈崇希作为参与者加入项目。

2012年,陈崇希参与的项目均已完成。但在研究中,陈崇希又发现,地下水动力学的一些经典模型因为没有考虑降雨入渗补给地下水,因此只能用于旱季时的分析井流试验,而不能用于降水入渗条件下的相关试验。“此前没有人发现并质疑模型存在的缺陷,我想尝试改进它们。”陈崇希说。

经过研究,陈崇希于2018年形成了新的研究思路,并在一年后作为项目负责人,成功申请到国家自然科学基金委的项目。又经过4年的研究,陈崇希终于推断出地下水开采流量与地下水位的关系。2024年,陈崇希将改进后的模型整理成结题报告,报告顺利通过了中国地质大学(武汉)审核,并已提交给国家自然科学基金委。

“课题是陈老师提出的,研究也是在他指导下完成推导和验证的。”陈崇希的“老学生”、中国地质大学(武汉)教授唐仲华说,陈老师用自己的经历告诉我们,做科研是一辈子的事。

■记者手记

理想让人永远年轻

步伐稳健、头脑清晰……初见陈崇希,很难想象他已是鲐背之年。当谈起最新科研进展时,陈崇希更是滔滔不绝。每天沉浸在地下水研究中,他从未忘记初心。

不忘初心的人,生活会简单而充实。一台电脑、一张书桌、一盏台灯、满屋的图书,这就是陈崇希每天的“伙伴”。与地下水动力学科研打交道60多年,陈崇希只想尽可能多地为自己的专业作出贡献。如今,陈崇希已是著作等身,并培养了不少学生,但他对待科研的态度仍然保持着真心、恒心,永远亲力亲为、不满足于现状。

陈崇希保持年轻状态的诀窍,与他一直想发扬壮大地下水动力学的理想息息相关。因为理想,他时刻不停思考,心中充满了力量。

理想让人永远年轻。(吴 君)