点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

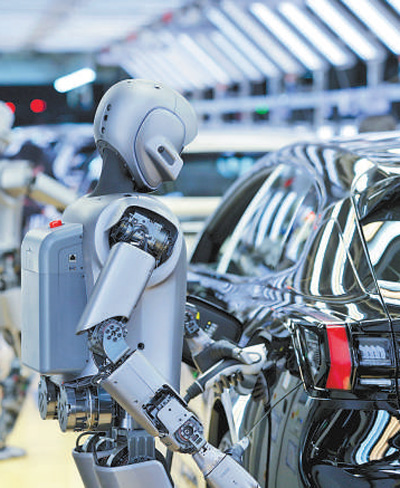

身高172厘米,通体银色,一台台人形机器人在产线上分拣物料、搬运料箱、安装零件……科幻电影里的场景照进现实。

这款Walker S1工业人形机器人,来自广东深圳优必选科技股份有限公司,现已“成建制”进入位于浙江宁波前湾新区的吉利汽车极氪5G智慧工厂“打工”。

“吉利汽车、比亚迪、富士康、顺丰……Walker S系列已进入许多工厂实训。摸索10余年,我们终于迎来了新发展,已获得超过500台的意向订单。”优必选创始人周剑介绍。

记者跟随优必选人形机器人,探访它们的进厂“打工”之路。

进厂训练——

从“能跑能跳”到“能工作”

“具身智能”“智能机器人”被写入今年的《政府工作报告》,人形机器人成为当下热门的科技话题。

从流水线上的自动化机械臂,到各种形式的自主智能机器,都被视为机器人。然而,在周剑看来,最符合“机器人”本意的人形机器人,是具身智能的“最终形态”。

早在2016年,优必选的人形机器人便登上春晚舞台“献艺”,此后还陆续在科技馆、展览馆等担任“导览员”“讲解员”。今年4月19日,全球首个人形机器人半程马拉松赛在北京举行,由优必选作为发起单位的北京人形机器人创新中心研发的天工Ultra率先撞线勇夺冠军。

从“能跑能跳”到“能工作”,人形机器人进厂“打工”之路,并非一帆风顺。

2024年7月,一台身高135厘米的优必选工业版人形机器人Walker S Lite,在极氪5G智慧工厂开启连续21天的“实习”任务——搬运物料。

遗憾的是,实训中,这台人形机器人动作很慢,还需要扫描贴在料箱托盘上的二维码辅助定位,作业效率只相当于人工的20%。

“如何让人形机器人自行规划行走路线,如何加快动作速率,如何在高温下长时段持续作业……解决这些问题,必须积累大量应用数据。”优必选副总裁、研究院院长焦继超说。

3个月后,体形与成年人相仿的Walker S1来了。本轮实训中,人形机器人工作范围扩大了30%,通过引入自研技术,显著增强了步态行走稳定性和手部操作灵活性。

“很多细节得到改进,动作更加连贯,搬运速度提升约25%。”焦继超说。

除了搬运,Walker S1还化身“质检员”,凭借智能摄像头与深度学习模型,对车标及车灯实施毫米级无损伤检测,准确率超过99%,还可实时反馈检查结果。

灵巧手,是人形机器人与外界交互的“最后1厘米”。依托高精度感知与自适应控制技术,Walker S1的五指灵巧,操作小尺寸且易变形的柔软薄膜物体,可以实现精密装配。

2024年下半年以来,Walker S1陆续走进多家企业的车间,在多种生产场景下锤炼“打工”技能。

智能升级——

从单机训练到群体作业

两轮实训,Walker S系列机器人在极氪5G智慧工厂逐渐站稳了脚跟。

“人形机器人具备多模态感知和自主决策能力,可以执行复杂、非结构化的任务。”吉利汽车制造工程中心创新技术部负责人徐俊说。

要真正像人一样“打工”,人形机器人既要会“干活”,还得会“交流”。

“实现群体作业,就要人机、多机协同,从单机自主向群体智能进化。”焦继超说,人形机器人群体智能技术攻关,是实现工业场景规模化应用的必经之路。

今年3月,优必选开展了首例多台、多场景、多任务的人形机器人协同实训。

两台Walker S1稳步走到料箱前,同步用双手抬起料箱后,按照自主规划的行走路线,走向目的地,途中还能主动避开正在走动的其他机器人。

多机协同如何做到?

“像人一样,我们为机器人设定了‘大小脑’。超级大脑基于接入DeepSeek—R1的多模态具身推理大模型,让机器人具备类似人类常识推理的能力;智能小脑基于融合感知技术和多机协同控制技术,支持多机并行分布式学习,加速技能生成与迁移。”焦继超说。

协同搬运时,超级大脑负责规划路线、拆解流程、现场调度;智能小脑则负责控制机器人的肢体动作,调整姿态与力度。每台机器人的“大小脑”链接人形智能网联中枢,机器人不再是“单兵作战”,而是“群脑协同”。

工厂里,一批混合尺寸的料箱到达,多台机器人通过部署在云端的超级大脑进行任务分工,每台机器人根据实时环境调整动作,毫秒级响应任务。

“从事不同工种,每个工人都需要单独学习,而人形机器人只要学习一次,就可以把技能复制给所有机器人。”徐俊说,进化出群体智能后,多台机器人可在生产线上通过协作完成更复杂更多元的任务,将推动新型工业化从“半柔性制造”向“全柔性智造”转变。

前景展望——

探索从“实习生”走向规模化应用

在比亚迪工厂,Walker S1效率翻番,计划二季度规模化交付;在富士康深圳龙华工厂,成功验证人形机器人在物流场景中的应用可行性;在奥迪一汽长春生产基地,试点使用Walker S1执行空调泄漏检测任务……优必选人形机器人实训取得突破性进展。

人形机器人展现出巨大潜力,但目前仍是“实习生”。

优必选正在加快研发的新一代工业人形机器人Walker S2,将能够自主充换电,同时拥有更多自由度,工作效率可大大提升。“要大规模走上生产线,需要从‘可用’迈向‘好用’,还得把价格降下来。”周剑介绍,优必选总营业收入近一半用于研发,截至2024年底,公司已获得全球有效授权专利2680项,主导和参与近40项智能机器人有关的全球标准制订,在人形机器人方面有效技术专利数量居全球前列。

人形机器人离量产还有多久?“已经进入小批量量产试产阶段,真正实现产业级的量产能力还需要1—2年的时间。”焦继超表示,现在是产业化落地的关键期,智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域。

工业和信息化部印发的《人形机器人创新发展指导意见》提出,到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,2027年形成安全可靠的产业链供应链体系。

有人担忧:人形机器人进厂,会不会对就业产生较大冲击?“机器人不是取代人,而是成为人的‘智能助手’。”周剑说,人类负责创新设计,人形机器人承担重复性、危险性任务,共同推动智能制造升级。

工厂中“人机共舞”,或在不远的未来。(记者 胡健 程远州)