点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

知识无国界,创新需协同。10月29日,作为中国科协“开放合作月”聚焦“全球科技协同”的重要组成部分,2025世界科技与发展论坛平行论坛“开放科学:全球合作的前景”在北京召开,来自各国政府、国际组织、出版机构、高校及研究机构的嘉宾齐聚一堂,围绕开放科学的公平性、实践路径与未来挑战展开深度对话。

2025世界科技与发展论坛平行论坛“开放科学:全球合作的前景”现场

公平为基:破解全球发展失衡,让知识共享无壁垒

数据显示,全球南方科研人员面临数据库、计算设施等基础设施缺失等问题,77个成员国中,约1/3无国家级研究与教育网络;语言壁垒让非英语母语研究者难以融入全球科学话语体系;传统评价体系偏重高影响力期刊,使他们的本土贡献难获认可。

中国科学技术部国际合作司高级官员钟文艳在致辞中表示,开放科学的价值,不仅在于加速知识的流动,更在于让不同地区、不同人群,尤其是全球南方更加便捷、更加公平地受益。联合国教科文组织—发展中国家科学院执行主任马塞洛・克诺贝尔指出,发展中国家常被边缘化,需解决根本性结构不平等问题。

美国科学促进会(AAAS)《科学》(Science)系列期刊出版人比尔·莫兰则关注到费用困境,高昂的APC文章的费用会造成不平等的情况,这种以财务激励为核心的出版模式,让全球南方研究者陷入“想开放却付不起钱”的窘境。

美国科学促进会(AAAS)《科学》(Science)系列期刊出版人比尔・莫兰

当前,结构性不平等仍制约开放科学普惠发展。为弥合差距,各方已展开实践。Taylor&Francis亚太区商务副总裁庄士贤分享,机构与印尼一所顶尖大学签署阅读与出版协议后,两年时间内,开放获取出版量增长了2.4倍,论文引用提升了20%,下载提高了7.4倍,当地环境科学、地热学成果触达100多个国家。

爱思唯尔大中华区学术关系总监康晓伶介绍的“终身研究倡议”持续20余年,覆盖125个中低收入国家,提供免费或低成本的20多万种期刊与数据库,成为全球南方获取知识的“绿色通道”。

实践为要:多元主体协同发力,让开放理念落地生根

开放科学不是抽象概念,需通过具体实践转化为实际效能。论坛上,出版机构、研究机构、高校等多元主体分享的创新路径,展现出开放科学从“共识”到“行动”的鲜活图景。

学术期刊。图片由AI生成

PLOS亚洲出版发展总监谭雪玲介绍,PLOS是最早的开放了共享数据政策的出版商,从2014年起一直在相关领域不断发展,不仅鼓励数据、代码、设计和同行评审的分享,还探索新的出版模式;推出的“开放科学指标(OSI)”已覆盖16.6万篇文章,预印本平台更让研究者在第一时间可以发布成果,加速知识传播。

研究机构以“自下而上”模式破解实际问题。中国科学院地理资源所研究员刘闯的GIES(地理标志环境与可持续发展)倡议颇具代表性。截至目前,GIES共有27个案例,来自中国的13个省份。该倡议整合地理标志数据,联合政府、企业与消费者,实现“环境变美、消费者得好产品、农民得收入”的三赢,为开放科学服务民生提供范本。

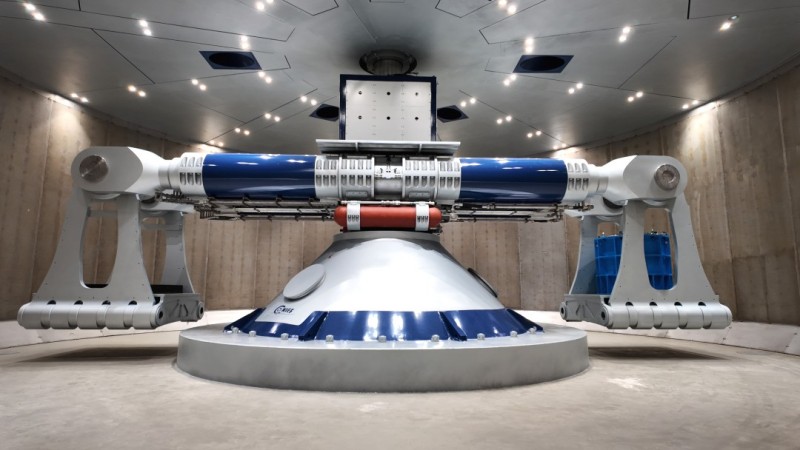

高校则将开放科学融入教育体系。浙江大学国际联合学院教授李敏分享“AI+X微证书项目”,来自五所大学不同专业的学生一起上课,彼此配合完成作业和论文,加强了团队合作;而浙大在建的离心超重力与跨学科实验设施(CHEP),其设计的初衷就是开放数据,让全球研究者共享尖端资源。

超重力离心模拟与实验装置启动的首台离心机主机

未来可期:搭建合作平台,以创新破解发展难题

尽管开放科学成效初显,基础设施缺失、技术安全、国际协同不足等挑战仍待突破。论坛发布的“中国知识与数据共享平台Open for Science”,为破解难题提供了务实方案。

中国科学院文献情报中心主任刘细文介绍,该平台通过整合开放知识和数据,构建国际合作网络,为研究者提供更好的知识数据服务,还将提供开源软件工具包,帮助发展中国家搭建自身开放科学平台,直击1/3成员国无基础设施的痛点。

对于技术安全与数据传输难题,中国科学院国家天文台研究员朱明以FAST(500米口径球面射电望远镜)为例,由于数据量大,向国际用户传输数据昂贵且缓慢。对此,AI技术成为重要解决方案,马来西亚拉曼大学校长尤芳达认为,在AI时代,开放科学可以遵循全人教育道路,让全世界受益,AI既能破解语言障碍,也能高效管理海量数据。

从平台共建到技术赋能,从理念协同到行动落地,论坛传递出明确信号:开放科学是全球科技合作的“黏合剂”,唯有以公平为基、以实践为要、以协作聚力,才能让知识真正成为惠及全人类的全球公共产品,为应对全球性挑战、推动人类可持续发展注入持久动力。(记者 李欣哲)