点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【科学家的诗词情缘】

作者:潘如成(上海大学中华诗词研究院助理研究员)

开栏的话

翻开现当代诗词集,不少科学家的身姿活跃其间。这些科学家,纵横于科学的世界,也驰骋于诗词的田野。他们接续先哲余韵,创作出一首首饱含深情的古典诗词佳作。这些诗篇,是现代科学与传统文化的碰撞,也是时代脉动与个人情怀的交融。本版今起开设《科学家的诗词情缘》栏目,讲述这些科学家的诗词人生。

从志学之年到耄耋之年,数学泰斗苏步青一生创作了数百首诗词。漫长的科研人生陶冶了他的诗情,活跃的创造性思维激荡着他的诗思,可谓“数理生涯,歌诗为伴”。

苏步青 资料图片

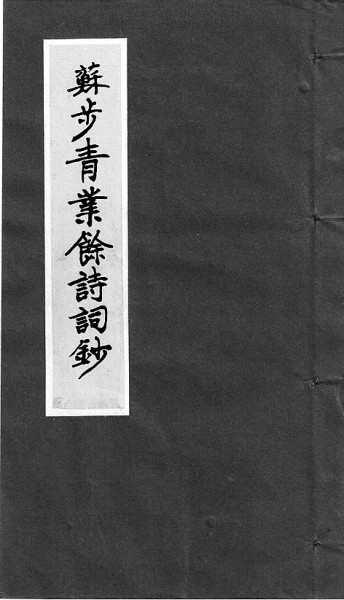

《苏步青业余诗词钞》 资料图片

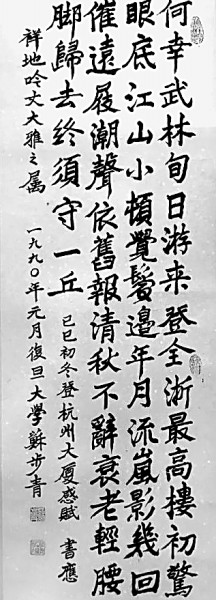

苏步青手书诗作 资料图片

筹算生涯五十年 纵横文字百余篇

苏步青从孩提时代就酷爱诗词,在牛背上读熟了《千家诗》。待到求学时,他注重文理兼治,积淀起深厚的传统文化功底,13岁时就在家乡浙江平阳卧牛山下吟出了充满豪情的诗句:“清溪堪作带,修竹好当鞭。牵起卧牛走,去耕天下田。”及长,苏步青确立了数学报国的志向,但在孜孜求索数理奥秘的同时,始终在诗词艺术领域不懈耕耘。

苏老不是象牙塔里的诗人,他的诗词创作始终与时代风云紧密联系,是其科学人生的诗意写照。成年之后,苏步青的创作经历、诗词生涯根据其生平大致可分为三个阶段:从1931年自日本留学回国到1949年新中国成立之前,为青年、中年阶段;从1949年新中国成立之后到1976年“文革”结束,为中老年过渡阶段;从1977年到2003年去世,为晚年阶段。

苏老的早期诗作大多慨而成诗,含思悲壮,或记述一个爱国知识分子在旧中国耳闻目见的内忧外患,或表达对祖国炽热的情感。抗战时期,苏步青作为数学系主任随浙江大学西迁,辗转于江西、广西等地,最后落脚于贵州遵义湄潭。偏居一隅而心忧国难,“画角声声催铁血,烽烟处处缺金瓯”(《己卯除夕》),“湄水无潮复无雁,不知何处得家书”(《湄江秋思》),这些感时伤乱、忧国忧民的诗句是他这一时期心境的写照。烽火离乱之外,弦歌不断,流亡大学稍定,教授们教学工余,过从渐密,于是由苏步青、钱宝琮组织倡导,于1943年2月组成“湄江吟社”,先后吸纳江问渔、王季梁、祝廉先、胡哲敷、胡鸿谟、刘淦芝、郑晓沧等浙大教授参与唱和。吟社成立后,历次社课所作诗篇,或歌颂黔北山川的壮丽,或表达忧国恤民的思想,或寄托怀乡思亲的心境。中期诗作则一扫乱世阴霾,转向描绘如火如荼的社会主义建设,热情讴歌新中国呈现的新气象。其间因“文革”遭遇,也不乏愤慨不平之作,主要为鞭挞“四人帮”倒行逆施,纾解心中郁结而作。晚期是一段平稳而多产的岁月。作品大多歌颂新时期以来的社会发展,表达为国家科教事业燃烧余热的心愿。

苏步青的诗词作品,最初收录于《西居集》二卷、《原上草集》四卷和《业余词钞》二卷,均系手稿本,未公开印行。“文革”中,这些手稿一度丢失,直至“文革”末期才先后重获《西居集》与《业余词钞》失本。1994年,群言出版社影印出版了由他本人选辑并手写的《苏步青业余诗词钞》,此书共收录了他从1931年到1993年这60余年间所作近体诗444首、词60首。另外,部分佳作还被选入《历代诗词选注》和《科学家诗词选》等选集。经过删削裁汰,苏老一生诗词作品现存600余首。其创作实绩与创作质量,在科学家中实属罕见。

丹心未泯创新愿 白发犹残求是辉

终其一生,苏步青的诗词之“心”都饱含着爱国深情。他常自谦赋诗填词为调节思维的余事,实际上,这些诗作不仅是其性情的书写,也是其灵魂的投影。他的诗篇词阕主题鲜明、意蕴宏深,蕴蓄着丰沛的诗情诗意,闪烁着真善美的人性光华,向人们展现了科学家心灵世界感性的、浪漫的一面。

作为现代中国爱国科学工作者的典范,科学救国是苏步青一生守护、终生不渝的志向。他的诗词饱含爱国深情,其作品近一半是抒写和吟咏家国情怀的。苏老成长于列强入侵、家国遭辱的旧中国,中学时期就知道了数学对于振兴科技、富国强民的作用,在心中深埋数学救国的种子,立下“牵起卧牛走,去耕天下田”的誓愿。东洋研学十二载,年仅26岁就凭借在四次代数锥面研究中的重大突破而名噪国际,却毅然加入当时筹建伊始、基础薄弱的浙江大学数学系。在旧中国,其诗词多为反映现实的沉郁之作,流溢着敏锐而深沉的识见和拳拳爱国的心怀。抗战离乱中战局的变化,尤其牵动着他的心弦。在随校西迁贵州小城湄潭途中,他写下了“欲买扁舟从此去,断垣残壁家何处”(《蝶恋花》),“万里家乡隔战尘,江南烟雨梦归频,永怀三户可亡秦”(《浣溪沙》)等诗句,频频悲慨,音调低沉。

“文革”期间,苏老受到不公正的对待。“文革”结束后,污名被洗刷,古稀之年的他旋即以满腔热情投入教学科研工作。1977年,他写下《参加全国自然科学学科规划会感赋》。“喜看神州除‘四害’,更需鼓劲越险关”,表达继续为国家科学事业而奋斗的渴望;“黄忠跃马定军山,能饭廉颇弓满弯”,以黄忠、廉颇自况,表明自己创新之志犹存,报国之力未衰。

1983年,苏老从复旦大学领导岗位上退休,仍在很多诗作中袒露甘愿为党和人民发挥余热的心声。“安得教鞭重在手,弦歌声里尽余微”(《退居二线后感赋》),显露出难以割舍治学育人毕生志业的真情。“丹心未泯创新愿,白发犹残求是辉”(《九十书怀》),反映的是雄心未减、创新不止,为祖国科技创新贡献心力的宏愿。他在退休后不仅为复旦数学系及高等数学学科的发展极力奔走,还心系基础数学教育的未来,多次组织中小学数学师资培训。与此同时,他还活跃在参政议政的舞台上,除连续数届当选全国人大代表外,还于1988年当选全国政协副主席。《人大之外还要进政协》云:“十载明堂鬓已秋,如今更上协商楼。老为民仆寻常事,尽罄余微方得休。”此诗彰显了他竭诚为民的高尚情操,赤忱之心可昭,报国之情可鉴。

苏老原是农家子,少作放牛娃,因存报国志,稍长便离家,“去耕天下田”。离家虽远,但终生牵挂故土、未改乡音。他的诗词对故乡着墨颇多,从牛背讴歌到农家俚语,家乡风情和童年印象都在他笔下各展风姿,用温情的笔触写尽游子柔软的牵系。抗战中,苏老随浙江大学西迁贵州,开始了颠沛流离的流亡办学之路。身处“流亡大学”的困难境地,他更加思念家乡父老,以诗词寄情。思乡之情中寄寓着深沉的亡国之恨,诠释了他心忧天下、情系苍生的家国情怀。“瘴云蛮雨绕危楼,岁暮边城动客愁”(《己卯除夕》),“万里家乡隔战尘,江南烟雨梦归频”(《浣溪沙》),这些诗句记录了诗人西迁岁月的真实处境。身处瘴云蛮雨的异乡,想念故乡和家园,却因战火隔绝,无法踏上回乡路。然而,纵使万方多难、处境艰险,诗人不但没有抑郁沉沦,反而守志不渝,化沉痛悲愤为浩然正气。湄潭所作诗词中,常有笔锋陡转,变柔为刚,喻示作者跳出个人情绪,化凄凉悲慨为奋进力量的词句。譬如《浣溪沙》上阕在“万里家乡隔战尘,江南烟雨梦归频”后紧接“永怀三户可亡秦”,以典明志,借“三户亡秦”的典故,表达了抗战必胜的信念;《南乡子》下阕“乱里数迁居,犹得羁栖读故书。不待鸡鸣先起舞,何如?只怕秋风白鬓须”,表明了锚定学术目标,锲而不舍的决心。令人感佩的是,苏老将诗歌高昂的精神不折不扣地付诸实际行动。抗战后期,著名学者李约瑟率英国科学考察团前来中国,参观当时在湄潭的浙江大学时,为苏步青等学者忠贞不渝的民族气节和取得的学术成就而感动,称赞战时浙大为“东方的剑桥”。

从1928年结婚到1986年夫人辞世,苏老与妻子苏松本共同书写了一段“东西曾共万千里,苦乐相依六十年”(《悼念亡妻米子·其一》)的爱情佳话。由其1986年所作《悼念亡妻米子三首》诗序中,我们可以看出这段传奇婚姻建立在共同的理想追求和夫人长期付出的基础之上。诗序写道:“我妻米子原姓松本,日本宫城县仙台市人。一九二六年初相见于不二寮宿舍,又二年归余。一九三一年携回祖国,一九五三年入中国国籍,改名苏松本。六十年来培育子女八人。抗战期间,随同西迁,历尽艰辛……大力帮助克服重重困难,使余有充分的教学科研时间,平生事业一半功劳应属于这位贤妻良母……”正因如此,苏老写给爱妻的诸多诗词,尤为动人心弦。其中既有“明眸皓齿仙台女,中原来作畴人妇”(《菩萨蛮》),“往事依稀逐逝川,老来相处似神仙”(《赠内》)这样直诉衷肠、暖意融融的言情之作,也有“萝屋有愁还有泪,瑶池无路更无门”(《悼念亡妻米子·其三》),“梦里有时能见面,人间何处可招魂”(《端午来临悼亡日近因赋》)之类情深悲切、凄恻哀恸的悼亡之作。这些诗作皆是二人出自五内、忠贞不渝的恩爱之情的贴切写照。如1938年浙大西迁至江西泰和,苏老曾给留守平阳的妻子寄去两首诗,其中一首在表达思念之余还写道“国破深悲非昔日,夷来莫认是同乡”(《自泰和寄内》)。他们用行动诠释了爱情的真正含义,所谓爱情不仅仅是儿女情长的小爱,更是携手守护国家和人民的大爱。苏老那一首首融汇了浪漫爱情与民族大义的诗词,正是这种深挚情感的永恒见证。

苏老怡山乐水、热爱自然,将寄寓祖国锦绣风光的盎然兴味,尽付与诗词。他善于从动态中捕捉山川河岳的韵致,着意表现自然物象的灵动变幻之美。如“云飞千嶂风和雨,滩响一溪夏亦秋”(《南雁荡山爱山亭晚眺》),“风吹修竹翩翩舞,云绕青山缓缓连”(《莫干山剑池》),“晴川阁出翠林里,黄鹤楼沉烟雨中”(《雨中游黄鹤楼》),“雨来林润千丛翠,雾散风清万嶂岚”(《黄山雨中三日游》)。这也从侧面映射了科学家诗人所特有的积极活跃的思维世界。不仅如此,他往往将深刻的思想内容熔铸在景致描摹中,在自然物候的变化中浸入世事兴衰更替的思辨。1946年作《春日湖上口占》“春日湖中载酒迟,十年重到真如痴。堤边尽是青青柳,管了人间几别离”,久经战火,重临西湖,发出湖山依旧、人事全非的哀叹。1987年作《游太湖感赋》“波光曾撼阖闾牗,烟色可藏范蠡家。千古兴亡今已矣,身临盛世乐无涯”,慷慨直陈,向天浩叹,表达着对国家和民族的自豪与自信。情因景异,景随情迁,景物的渲染与感慨的抒发相得益彰,既浸透着历史沉思的厚重,也使诗歌兴味深厚而笔致飘逸,产生蕴藉空灵之美。

当一个诗人的情感和爱国的情怀融而为一,其笔端蕴藏的力量自然是无穷的。苏步青一生,将刻骨铭心的爱国之情、矢志不渝的报国之志,都转化为科技救国、科教强国的实际行动,忧国忧民的基调深蕴在他的诗情诗思中。苏步青的诗词将私人情感与家国情怀融为一体,整体呈现深沉饱满、雄健昂扬的风貌,迸发着鼓舞人心、催人奋进的力量。

数学家诗句 滋味尤醇正

“数学家的诗句,滋味尤为醇正”,这是丰子恺先生给予苏步青诗词的评价。这样的评价不仅基于对苏步青人品的谙熟,还言简意赅地道出了苏诗艺术风格的精髓所在。

苏、丰两位先生交谊深厚,经常诗画酬赠,分享文艺心得。在苏老所赠诗作之中,《夜饮子恺先生家赋赠》最为丰老所珍视,装裱起来挂在家中,时时赏读。此诗云:“草草杯盘共一欢,莫因柴米话辛酸。春风已绿庭前草,且耐余寒放眼看。”一次在家与郑振铎对饮,酒兴正浓的丰子恺对着墙上的这首苏诗,痛快淋漓地发表一通关于“诗不可有专家”论:“我觉得世间最好的酒肴,莫如诗句。而数学家的诗句,滋味尤为醇正。因为我又觉得,别的事都可有专家。因为作诗就是做人。人做得好的,诗也作得好。倘说作诗有专家,非专家不能作诗,就好比说做人有专家,非专家不能做人,岂不可笑?”又说:“因此,有些专家的诗,我不爱读。因为他们往往爱用大典,蹈袭传统;咬文嚼字,卖弄玄虚;扭扭捏捏,装腔作势;甚至神经过敏,出神见鬼。而非专家的诗,倒是直直落落,明明白白,天真自然,醇正朴茂,可爱得很。”(丰子恺《湖畔夜饮》)

“诗不可有专家”论,恰如其分地道出了苏步青醇正诗风的形成要领。传统观念尤为强调诗人才识在创作中的主导作用,认为诗之工在于才,意之达在于识。才识相辅相成,诗道方可完备。然而,正如南宋人严羽《沧浪诗话》所论“夫诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也”,诗人才识虽是写好诗的必要条件,但也不宜在诗作内过分直露。苏步青学博才高,但是“余事作诗”的心态,恰好使他自觉摒弃“以才学为诗”的弊病。相较于显露才学,苏步青更倾向于“诗言志”,注重诗词表达的思想情感,力求明确主题内容,抒发真实感情。他的诗词,绝少依凭主观兴致一蹴而就,多在缘事感发后再形之于诗。无论是由日常生活生发的喜怒哀乐,还是因时代兴衰牵动的思虑慨叹,凡有所作皆力图将真情实感贯注于诗篇。

正因如此,苏诗叙事抒情真切显豁,辞质、意简而句健。在他的作品中,既难见碌碌草草之事,也全无嬉笑怒詈之辞,更没有所谓“权威气”与“说教味”。新中国成立后,苏老社会交往更为广泛,题诗邀约不断,诗作涉及的范围也有所扩充,但他仍然奉行“诗言志”原则,坚持“三写”和“三不写”。所谓“三写”,即咏人民之志、社会主义之志的写,给人们鼓励的写,有利于中外文化交流的写。所谓“三不写”,即无病呻吟的不写,溜须拍马的不写,客套应付的不写。(罗祖雄《苏步青与平阳》)故而,即使他的口占、祝词、应酬、题赠,也有真情实意的流动,毫无媚俗之气。

如果说感兴诗情属于诗人内家功夫,那么学养和识见则是诗外之功,感兴与学识内外相济成就了苏步青兼容文理的潇洒诗才。苏老作诗格外注重“心灵美”与“外表美”的统一,认为有好的内容之外,还要有好的句子,两者结合得好,才能写出好的诗。(苏步青《我和旧体诗》)如果说缘情而作,造就了苏诗的“心灵美”,那么苏老凭借自身文史修养、写作技艺所造就的则是他追求的“外表美”。苏老赋诗填词虽不讲雕琢,毫无矫饰,但是其深厚的文化修为和勤勉的落笔实践所修炼出的艺术敏感,使得其能够灵活调度不同的写作技巧,提升诗词作品的表现张力与艺术效果。

苏老诗词多通过巧妙移植,不露痕迹地将作者的思想感情化入典故中,使作品语言雅化、意蕴盎然,文字流畅活泼、颇多趣味。如在“湄江吟社”第一次社课所填《满江红》:“欲试单衣,寒食近,时还清冷。春正好,河桥台苑,柳晴花暝。细雨青回溪畔草,斜阳红如墙头杏。对空山、寂寂鹧鸪啼,行人听。追往事,伤流景。千万缕,难重省。怕残宵远梦,被莺催醒。未请长缨投彩笔,先教华发窥明镜。望江南、休说赋归来,荒三径。”全词化用了周邦彦《六丑·落花》、李群玉《九子坡闻鹧鸪》、张先《天仙子·水调数声持酒听》、苏轼《水龙吟·次韵章质夫杨花词》、朱孝臧《还京乐·夜坐和梦窗》等诗词佳句,信手拈来,自然贴切,毫无生涩之感,将客居抗战大后方,目睹异乡旖旎春光后难以抑制的思乡忆旧感伤以及心系国运却无力手握长缨保家卫国的无限怅惘,表现得淋漓尽致。

人生几何学几何 不学庄生殆无边

“人生几何学几何,不学庄生殆无边”,这是苏步青的得意门生谷超豪院士的名句。苏步青也正是在诗词中寻觅科学灵感,通过发掘和提炼科研生活中的丰沛诗意,从中获取生命感悟与时代感知,成功建构出一部文学与科学的交融史。

苏老诗词所披示的激荡诗情与开阔诗思,不仅树立起独特的美学标识,还映射出一代科学巨擘的人文精神历程,更蕴藏着他一身而二任,在数学家与诗人两种角色之间无缝切换、游刃有余的内在逻辑。学者周斌武研读苏诗的最大感触是,其中的诗意既不是与生俱来的,也不是诗人主观兴致促成的,而是先天智慧与后天训练的积淀与兴发。(周斌武《读〈苏步青业余诗词钞〉》)诚如斯言,苏老热衷诗词,却不在乎外界冠之的诗人标签,也从不为诗家的名声所累。诗人于他而言不是一种身份,而是一种生活的姿态。苏老自谦“业余”,但他那赤忱坚定的爱国信念,孜孜以求的探索精神,跌宕传奇的人生阅历,连同他那超凡的智慧,敏锐的思维,使得他凡有所思,皆含智慧,每有所作,皆存警句,成为一位享誉诗坛的“跨界”诗人。

在常人看来,倚仗逻辑思维的数学与仰赖形象思维的诗词风马牛不相及,但在苏老看来,诗词是助他进入数学殿堂的翅膀。在苏老眼中,数学和诗词都重视想象和推理,读写诗词能起到“窗外看雁阵”的作用,对于调节思维方式、开拓思维空间乃至加深对数学的理解有着意想不到的好处。(苏步青《我和旧体诗》)除了深谙数理和诗词相通的精髓,苏老还是驾驭数理、诗词两种思维的行家里手。他曾在《我和旧体诗》《要重视语文学习》《理工科学生也要有文史知识》《学一点修辞》等文章中,多次谈及诗词修辞对科学思维的滋养,倡导科学工作者提升诗词素养。

如今,苏老仙逝已逾二十载,但其诗词中散发的昂扬精神仍然激励后学向着科学的高峰奋勇攀登。我们相信,未来会有更多科学家将智慧与诗情碰撞出的火花凝结成精妙绝伦的诗词作品,使科学与诗词孕育出更加明艳动人的花朵。

学人小传

苏步青(1902—2003),浙江平阳人。数学家、教育家,中国科学院院士。中国微分几何学派创始人,被誉为“东方第一几何学家”。早年留学日本,1931年回国,到浙江大学数学系任教,1952年到复旦大学任教。曾任复旦大学校长。平生钟情于诗词创作,著有《理想 学习 生活》《苏步青业余诗词钞》等。

《光明日报》(2024年02月19日 11版)