点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:周诚(国家数字建造技术创新中心副主任,华中科技大学土木与水利工程学院副院长、教授)

近日,鹊桥二号中继星成功发射并实施近月制动,梦舟飞船、揽月着陆器和长征十号运载火箭亦全面进入初样研制阶段。人类探月工程已处于从“认识月球”转向“认识与利用并重”的重大转折阶段,月面建造逐渐成为新一轮深空探测的重点研究领域。

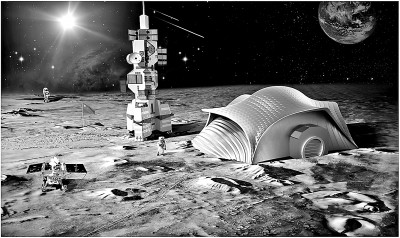

图为华中科技大学月球玄武基地建造方案。作者供图

建造月球基地,国际深空探索新焦点

月面建造是指在月球表面上规划、设计、建设和维护各类设施和结构的工程活动。21世纪以来,人类探月工程已处于从“认识月球”转向“认识与利用月球并重”的重大转折阶段,各航天大国正在开展月球基地建设和原位资源利用等技术的验证工作。利用月面原位资源开展月球基地建造,对实现航天强国战略具有突出的现实意义,该领域已成为新一轮深空探测的核心研究方向之一。

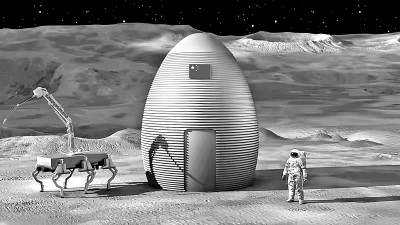

图为华中科技大学使用自研模拟月壤烧制的“星际乐高”砖块。作者供图

近日,鹊桥二号中继星已成功发射,探月四期大幕再启。我国正计划以探月四期为先行任务,同多国合作建设长期自主运行、短期有人参与的国际月球科研站,并逐步将其升级为实用型、多功能的月球基地。此外,载人登月工程关键技术的攻关也已开始,梦舟飞船、揽月着陆器和长征十号运载火箭已全面进入初样研制阶段。我国计划于2030年前实现载人登陆月球,逐步建设地外长期驻留平台,由定点登陆探测向长期驻留与大范围探测演进。

国际上,各航天大国也纷纷提出月球中长期驻留设想,掀起了新一轮探月热潮。美国航空航天局(NASA)已提出多个以月球基地建造为核心的计划或方案,如《月球探索路线图》《月球到火星的目标》、阿尔忒弥斯(Artemis)计划等。其中,阿尔忒弥斯计划将在月球南极建立“大本营”,并建造一系列配套的基础设施,如通信、电力、辐射屏蔽、废物处理设施等,以支持长时间、可持续的月面驻留与深空探索活动。欧盟航天局(ESA)于2020年正式发布了“月球村”设计文件,旨在利用月球表面的自然资源开展建造活动,为科学、商业乃至旅游业提供永久性基地。俄罗斯联邦航天局(RKA)计划通过未来Luna26-29系列任务实现对月球南极地区的深度探测和采样,为月球南极基地建设奠定坚实的基础。日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)和印度空间研究组织(ISRO)也在积极参与国际太空合作,签署美国航空航天局发布的《阿尔忒弥斯协定》。

笔者认为,月球基地的建造具有三方面重要意义:首先,空间科学的不断发展和宇宙奥秘的重大发现离不开地外科考活动,月球基地及其配套设施将成为支撑深空可持续探测活动的关键基石;其次,月面建造领域已成为国际新一轮科技、军事前沿竞争的热点,尤其在保障国家战略安全方面,通过实施月球基地建设相关任务,有助于将近地空间安全态势感知能力提升到地月空间乃至更大范围的地外空间;最后,月球基地建造将为人类活动空间提供新疆域,扩展人类生存空间,是未来深空探测发展的必然趋势,月球基地建造的规模化将为推动建立人类命运共同体提供重要支撑。

月球那么大,房子建在哪?建什么?

月球基地的选址至关重要,需综合考虑多种因素。理想的月球基地须选在水冰资源区、陨石坑附近、光照区之内,并具有较好的通信条件,以保证宇航员生存、工作、探测和科研等需求。当前,备受关注的选址热点主要集中在极地地区、赤道地区和月球背面。特别是月球极区,它的科学探索价值较高,昼夜温差范围相对较小,且太阳能、水冰等资源开发潜力巨大,其内部的马拉珀特陨石坑、沙克尔顿陨石坑、皮尔里陨石坑已成为多国月球基地建造的目标选址区域。

图为华中科技大学月壶尊结构建造方案。作者供图

确定选址区域后,还应进一步明确建造结构。当前,各国已设计多类月面建造结构方案,主要包括刚性结构、可展开结构、充气结构、3D打印结构、砌筑拼装结构、地下结构等。

刚性结构:预先在地球上制造成坚固的舱体结构,经发射到达月球表面后可直接投入使用。该结构无需复杂的现场组装或建造过程,在当前具备较高的可行性和可靠性。

可展开结构:将结构以折叠的形式从地球发射,到达月球表面后利用自身的铰链等机械装置将其展开。该结构具有发射体积小、使用空间大、多次展开收起重复利用等特点。

充气式结构:同样以折叠形式发射,但其展开方式为柔性充气/加压。这类结构发射运载体积更小,能更大幅度降低运载重量。但其柔性材质的结构复杂度高、防护性能差,尚待进一步技术突破与完善。

3D打印结构:在月面采用3D打印的工艺直接建造结构。3D打印工艺自动化程度高,其建造的结构设计自由度高,形状、造型复杂多样,还可以实现月壤材料-结构-性能一体化设计,适用于极端的月面环境。

砌筑拼装结构:采用小型预制单元模块进行拼接和砌筑形成大型建筑。其建筑模块可由月壤加工制成。这种非整体式的建造过程几乎不受月震、太阳风等突发环境干扰,能有效降低月面建造风险,提高建造效率,有利于流水线式的快速建造。

熔岩管道结构:利用月球天然中空熔岩管道建成的庇护结构。随着探测技术的发展,人类至今已探测到多处月球熔岩管洞穴。然而,熔岩管道结构目前仍存在风险与未知性,其形成过程、内部构造、环境条件等方面仍需开展深入的原位勘查,其可达性和可利用性仍待进一步深入论证。

月面环境极端,房子怎么建?

与地面环境不同,月面存在着低重力、高真空、大温变、强辐射、高频月震、微陨石冲击等极端条件。月球每年发生约1000次深部月震,月面结构能否承受住月震循环荷载而不被破坏?月球表面重力仅约为地球表面的1/6,月基承载力是否会在低重力条件下显著减弱?月面昼夜27.32天更替一次,昼夜温差可达290℃,月面建材是否会在热疲劳作用下性能退化?宇宙射线如质子、α粒子、β粒子、γ射线等可直达月面,月表辐射强度高达300mSv/a,建造装备是否会在强辐射下失效?

这些极端环境使月面建造工程成为极具挑战的超级工程。那么,如何在月球上建房子呢?

各国研究机构已提出四种主流的建造方案,即“预制—发射—着陆”“预制—发射—展开”“预制—发射—组装”以及“月面原位建造”。前三类建造方式均在地球上预制建筑构件,随后在月面通过着陆、展开或组装方式建成目标结构。这样的建造方式操作简单且可控性较强,但地月运输代价太大,导致建造成本高昂,可持续性较差。相比之下,“月面原位建造”则采用“就地取材”的理念,直接利用月面原位资源(如月壤、太阳能、矿产资源等)开展建造活动。这种建造方式无须从地面大规模运输能源和建材,大大降低了月面建造成本,有利于深空探测进程的可持续发展。

事实上,月面原位建造涉及土木工程、材料科学、机械工程、行星地质学、天文地质学等多学科交叉,需重点解决建造材料、建造工艺及装备等领域的关键技术难题。建材方面,月壤的成分与地球岩土较为相似,主要由硅酸盐、氧化铁、氧化铝和氧化钙等组成,理论上可作为月球基地建造的主要原料。月壤颗粒形状各异,多为棱角状、次棱角状、长条状,经挖掘、筛分和预分选等预处理步骤后,可通过多种方式制备为月面建造材料。例如,在月壤中添加外掺剂,可将其制备为类混凝土材料,包括地质聚合物混凝土、干拌蒸压固化混凝土、高分子粘结类混凝土、无机非金属粘结类混凝土、有机物粘结类混凝土等。此外,将月壤加热到液相线温度以上,还可得到致密、坚固且耐磨的月壤衍生物材料,包括玻璃及纤维、金属及合金等。

建材有了,谁来盖房子?目前人力显然无法实现,只能依靠自动化的机器和设备。当前提出的主流建造技术为3D打印技术(低温挤出、高能束熔融)和砌筑拼装技术。低温挤出3D打印技术指在无须外加热源的情况下实现月壤浆料的逐层堆叠与成形,根据挤出物类别分为材料挤出成形工艺和黏合剂喷射成形工艺,如轮廓工艺、D形工艺等。其技术装备主要包括大型龙门架3D打印机、较为灵活的移动式3D打印机以及协同工作的移动建造机器人群等。高能束熔融3D打印技术指使用高能量密度的束流逐层烧结熔融月壤粉末,以形成较高强度结构实体的成形技术,主要包括粉末床熔融成形工艺、直接能量沉积成形工艺与熔融挤出成形工艺等。其技术装备主要包括选区熔化设备、近净成形设备、熔融挤出设备等。砌筑拼装技术是指将预制好的小型月壤模块通过机器人拼装、堆砌等方式搭建为大型月面结构,当前研究较多的拼装方式为拓扑互锁拼装和乐高积木拼装,其技术装备主要包括移动平台系统、运输车等。

总之,月面建造是以重大科学技术问题和任务需求目标为牵引的复杂系统工程,要闯过很多“关”,攻克包括面向月球原位资源的建造材料成形机理与形性调控、基于厌氧微生物矿化的月面生物建造方法、轻量化可重构无人自主月面智能建造方法、月面关键结构的中长期服役性能演化规律与提升方法等在内的诸多关键科学技术。

为了能顺利去月球盖房子,我国科技工作者正在努力。笔者所在的华中科技大学研究团队,正在丁烈云院士的带领下,主持两项中国工程院战略研究与咨询重点项目,积极准备为月球基地建造提供顶层设计咨询建议。同时,我们承担了月面建造领域两项国家重点研发计划项目,正在突破“轻量化可重构月面原位建造”“关键结构材料原位成形与服役性能提升”等核心技术;获批嫦娥五号月壤铲取样1份、钻取样4份,开展真实月壤力-热-辐射工程性能研究;承担了中国载人空间站工程空间科学与应用项目,利用空间站环境开展烧结模拟月壤样品舱外暴露实验。

研究在争分夺秒进行中,我们将和诸多同道一起,为人类和平利用太空,推动构建人类命运共同体贡献中国智慧、中国方案、中国力量!

《光明日报》(2024年04月11日 16版)